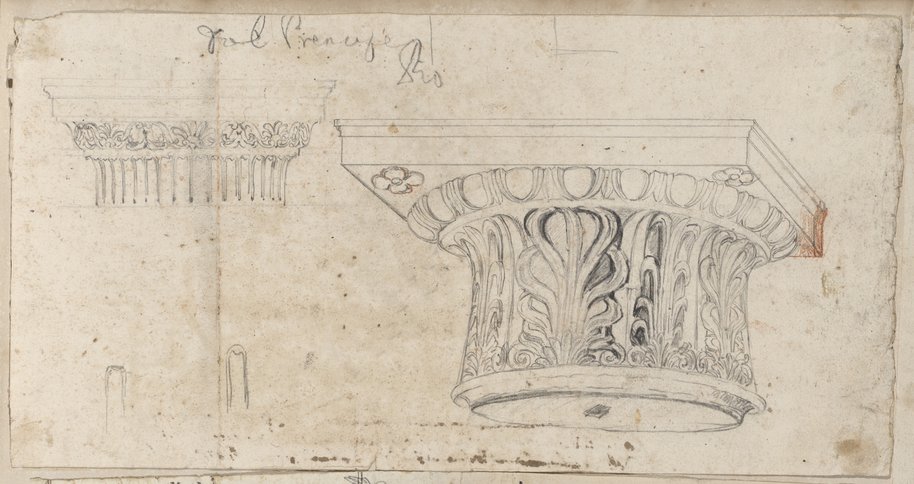

Das Blatt zeigt zwei nebeneinander angeordnete antike Kapitelle, die überwiegend in Graphit und schwarzer Kreide gezeichnet sind. Während das rechte Kapitell perspektivisch in Unteransicht als dreidimensionales Objekt dargestellt wurde, ist das linke kleiner und nur in zweidimensionaler Vorderansicht wiedergegeben. Gezeichnet wurden sie auf einem Makulaturpapier, dessen fragmentarisch überlieferte heutige Rückseite (IX 5159-35-34-1v ) als Vorstudie für Tafel 6 in der 1764 erschienenen Serie Antichità di Cora diente. Diese beiden Kapitelle entstanden anschließend, als das Papier umgedreht und erneut bezeichnet wurde. Möglicherweise hat man es schon damals auf die jetzige Größe beschnitten. Die Kapitelle wurden schließlich in der 1773 (laut Katalog von 1792) erstmals gedruckten Tafel 88 der Vasi, candelabri zusammen mit anderen Elementen antiker Bauornamentik abgebildet (Abb. 1).

Abb. 1: Giovanni Battista Piranesi, Darstellungen antiker Bauornamentik mit den Kapitellen aus dem Palazzo Orsini Pio Righetti (rot markiert), Radierung, 1773, in: Vasi, candelabri , Taf. 88, Museumslandschaft Hessen Kassel, Kupferstichkabinett, SM-GS 6.2.696 Dass die Zeichnungen dabei als Vorstudien dienten, legt auch die jeweils weitgehend übereinstimmende Größe nahe. In der Handschrift von Giovanni Battista Piranesi sind sie mit der Ortsangabe „dal Principe Pio“ beschriftet. Im Druck ist diese mit Bezug zu beiden Objekten über dem kleineren Kapitell ausführlicher angegeben als „Capitello nel giardino del Palazzo Pio, a campo di fiore. L’altro A si vede nello stesso luogo“ ,[1]

Abb. 2: Vergleich des kleineren Kapitells in Giovanni Battista Piranesi, Darstellungen antiker Bauornamentik mit den Kapitellen aus dem Palazzo Orsini Pio Righetti, Radierung, 1773, in: Vasi, candelabri , Taf. 88 (Ausschnitt), Museumslandschaft Hessen Kassel, Kupferstichkabinett, SM-GS 6.2.696 Auf dem Karlsruher Blatt wurde das Palmettenmotiv des rechten Kapitells an einigen Stellen kräftig in schwarzer Kreide überarbeitet, offenbar um die Konturen zu verstärken. In Rötel wurde die perspektivisch verkürzte Abakusplatte ein Stück nach hinten verlängert, im Druck sogar noch etwas erweitert (Abb. 3), sowie die an deren Unterseite angebrachte linke Rosette präzisiert. Am linken Kapitell hat man lediglich die Zahl acht in eine der mittleren Kanneluren des Säulenansatzes in Rötel eingetragen. Dabei handelt es sich vermutlich um eine knappe Notiz, um sich der Anzahl dieser ornamentalen Einkerbungen für die Übertragung in den Druck zu vergewissern, die in jeder Hälfte zu acht Stück vorhanden sind. Ein ähnliches Vorgehen lässt sich bei der Zeichnung des Albano-Altars beobachten, an dessen oberem Rand die Unterteilungen des Mäanderfrieses durchnummeriert wurden (IX 5159-35-47-1 , siehe Zeichnerischer Prozes s). Außerdem wurden zwei einzelne Kanneluren etwas vergrößert am unteren Blattrand wiederholt. Dieses Verfahren ist auch bei den großformatigen Vasen- und Kandelaberzeichnungen zu beobachten, die wie die Kapitelle in den Vasi, candelabri Verwendung fanden (siehe zum Beispiel IX 5159-35-46-1 , IX 5159-36-30-1 ). Im Druck wurde dieser Säulenschmuck schließlich mit Beschädigungen inszeniert, die in der Zeichnung noch nicht vorhanden sind.

Abb. 3: Vergleich des großen Kapitells in der Zeichnung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, IX 5159-35-34-1 (Ausschnitt) und Giovanni Battista Piranesi, Darstellungen antiker Bauornamentik mit den Kapitellen aus dem Palazzo Orsini Pio Righetti, Radierung, 1773, in: Vasi, candelabri, Taf. 88 (Ausschnitt), Museumslandschaft Hessen Kassel, Kupferstichkabinett, SM-GS 6.2.696 Nicht einfach zu lösen ist die Zuschreibungsfrage. Einerseits ist das Blatt eindeutig von Giovanni Battista Piranesi beschriftet, und ebenso könnten die Korrekturen in Rötel sowie die kräftige Überarbeitung der Palmetten in schwarzer Kreide auf seine Intervention zurückgehen. Auch bei den Vasen- und Kandelaberzeichnungen wäre dies denkbar. Andererseits dürften die Hauptzeichnungen nach unserem heutigen Verständnis eher von einem Werkstattmitarbeiter, vielleicht von einem der Kinder Piranesis, angelegt worden sein. Insbesondere bei der linken Studie fehlt das Zusammenspiel aus Präzision und Leichtigkeit, wie es für Piranesis eigenhändige Antiken- und Ornamentzeichnungen charakteristisch ist (siehe zum Beispiel IX 5159-35-19-5 , IX 5159-35-30-5 ). Bei beiden Kapitellstudien wirkt die Linienführung der Palmettenmotive angestrengt und steif gezeichnet. Hingegen erkennt man zwischen den Palmetten der rechten Studie auch Zickzack-Schraffuren, wie sie ebenso in der Giovanni Battista Piranesi zuzuschreibenden Zeichnung von drei Konsolen mit Meerwesen zu beobachten sind (IX 5159-35-33-3 ). Das obere Exemplar fand gleichfalls, wenn auch seitenverkehrt und detaillierter ausgearbeitet, links unten auf Tafel 88 der Vasi, candelabri Verwendung.

Georg Kabierske

Kommentare

Hier können Sie uns Anmerkungen und Kommentare zu unseren Objekten hinterlassen, die nach Sichtung durch unsere Mitarbeiter*innen allen Leser*innen angezeigt werden.