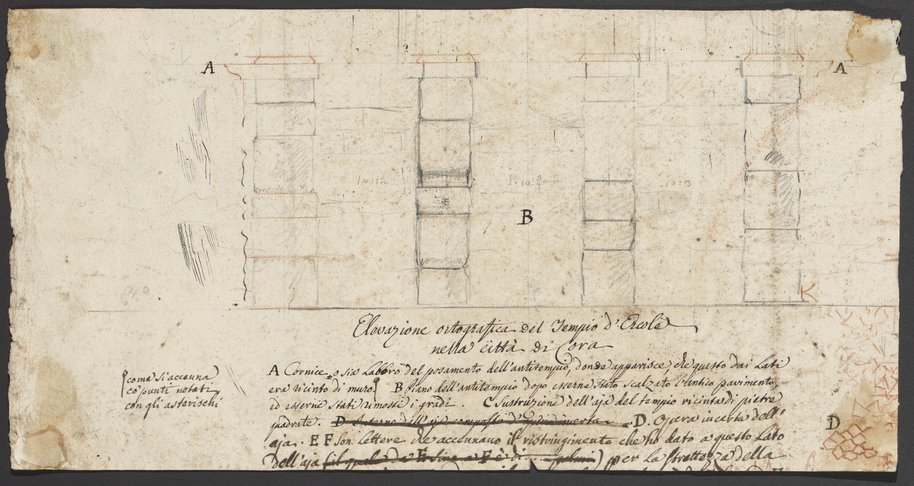

Diese heutige Rückseite stellt ein Fragment einer Vorstudie für Piranesis Radierung Elevazione ortografica del Tempio d’Ercole nella città di Cora dar, die 1764 in der Serie Antichità di Cora [1] erschienen ist. Bis zur temporären Ablösung des Blattes im Rahmen des Piranesi-Forschungsprojekts an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe durch Maria Krämer war diese Zeichnung nur eingeschränkt sichtbar. Wiedergegeben ist dort eine Frontalansicht des Herkulestempels in Cori südöstlich von Rom. In Graphit, schwarzer Kreide, Rötel und brauner Tinte mit Feder gezeichnet, zeigt unser Fragment dabei nur noch den unteren Teil mit den kannelierten Ansätzen der vier Säulen, die zugehörigen Basen und die grob behauenen, übereinander gesetzten Steine der Säulenfundamente (Abb. 1).

Abb. 1: Aufriss des Herkulestempels in Cori (Fragment), Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, IX 5159-35-34-1v und Giovanni Battista Piranesi, Elevazione ortografica del Tempio d’Ercole nella città di Cora, Radierung, 1764, in: Antichità di Cora, Taf. 6, Museumslandschaft Hessen Kassel, Kupferstichkabinett, SM-GS 6.2.880 CC BY-NC-SA 3.0 In der Zeichnung reichen letztere in einer strikt frontalen Darstellung bis zu einer unteren horizontalen Linie, die im Schnitt die Oberfläche des Erdbodens markiert. In der Radierung hingegen sind die Säulenfundamente im unteren Drittel vom perspektivisch dargestellten Erdreich und von antiken Trümmern verdeckt (Abb. 2).

Abb. 2: Überblendung des Zeichnungsfragments aus der Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, IX 5159-35-34-1v und Giovanni Battista Piranesi, Elevazione ortografica del Tempio d’Ercole nella città di Cora, Radierung, 1764, in: Antichità di Cora, Taf. 6, Museumslandschaft Hessen Kassel, Kupferstichkabinett, SM-GS 6.2.880 CC BY-NC-SA 3.0 Die nur in der Zeichnung zwischen den Fundamenten der Säulen eingetragenen Maßangaben sind in Palmi Romani angegeben und dürften dem tatsächlichen Abstand dieser Bauteile entsprechen, was auf einen Entstehungskontext der Zeichnung vor Ort hindeuten könnte. Im Hintergrund ist dazwischen der aus großen horizontalen Blöcken aufgemauerte Unterbau der Cella zu erkennen. Am rechten unteren Blattrand sind zudem die kleinteilige Struktur des Füllmauerwerks in der römischen Bautechnik opus incertum und die großen Eckquader angedeutet, mit denen Piranesi in der Radierung den Untergrund des Tempels inszeniert hat (Abb.3).

Abb. 3: Detailvergleich des Zeichnungsfragments aus der Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, IX 5159-35-34-1v (Ausschnitt) und Giovanni Battista Piranesi, Elevazione ortografica del Tempio d’Ercole nella città di Cora, Radierung, 1764, in: Antichità di Cora, Taf. 6 (Ausschnitt), Museumslandschaft Hessen Kassel, Kupferstichkabinett, SM-GS 6.2.880 CC BY-NC-SA 3.0 Handschriftlich wurde im unteren Blattabschnitt ein Entwurf für die Überschrift und den Erläuterungstext der Radierung in brauner Tinte geschrieben, durch Beschneidung ist dieser Text jedoch nur unvollständig erhalten. Mehr als die letzten drei Zeilen wurde möglicherweise mit einer anderen, etwas breiteren Feder geschrieben. Ferner wurden zwei Sätze durchgestrichen, die auch im Druck keine Verwendung fanden. Diese für das 18. Jahrhundert typische standardisierte und ordentliche Handschrift tritt häufiger im Material der Piranesi-Werkstatt auf und muss einem oder mehreren unidentifizierten Mitarbeitern oder Sekretären zugeordnet werden.[2] Die Streichungen im Text deuten auf den kreativen Prozess hin, der das Blatt als Vorstudie zur Radierung ausweist. Im Druck ist der Erläuterungstext auf einem als Trompe l’oeil inszenierten Papierzettel unter der Tempelansicht wiedergegeben, der in der Zeichnung noch fehlt (Abb. 4).

Abb. 4: Vergleich der Beschriftungen im Zeichnungsfragment aus der Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, IX 5159-35-34-1v (Ausschnitt) und Giovanni Battista Piranesi, Elevazione ortografica del Tempio d’Ercole nella città di Cora, Radierung, 1764, in: Antichità di Cora, Taf. 6 (Ausschnitt), Museumslandschaft Hessen Kassel, Kupferstichkabinett, SM-GS 6.2.880 CC BY-NC-SA 3.0 Die zusätzlich eingetragenen Großbuchstaben A bis D vermitteln als Legende zwischen Darstellung und Text, in der Radierung sind sie weitgehend an den gleichen Stellen angegeben. Die im Karlsruher Blatt am linken Rand vermerkte Notiz „come si accenna / co’ punti notati / con gli asterischi“ ist eine Ergänzung des ersten, mit dem Buchstaben „A“ beginnenden Satzes. Sie bezieht sich auf jene beiden in der Radierung an den äußeren Säulenfundamenten vertikal verlaufenden, gestrichelten Linien (Abb. 5). Mit einem Sternchen beziehungsweise Asterisk versehen, markieren sie die Enden der ehemaligen Verkleidung der Fundamente, die in Form eines Podiums die untere Zone der Säulenfront bildete.

Abb. 5: Gestrichelte Linien als Markierung des ehemaligen Tempelpodiums im Zeichnungsfragment aus der Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, IX 5159-35-34-1v (Ausschnitt) und Giovanni Battista Piranesi, Elevazione ortografica del Tempio d’Ercole nella città di Cora, Radierung, 1764, in: Antichità di Cora , Taf. 6 (Ausschnitt), Museumslandschaft Hessen Kassel, Kupferstichkabinett, SM-GS 6.2.880 CC BY-NC-SA 3.0 Im arbeitstechnischen Vorgehen direkt mit dem Karlsruher Blatt vergleichbar ist etwa das Fragment der Vorzeichnung für die Radierung Pianta dell'Anfiteatro Albano in der Morgan Library in New York (Inv. 1966.11:69 verso ). Der zugehörige Druck erschien 1764 in den Antichità d'Albano e di Castel Gandolfo , also im selben Jahr wie die Radierung unserer Tempelansicht in den Antichità di Cora .

Während der handschriftliche Text einem Werkstattmitarbeiter zuzuordnen ist, der möglicherweise eine eigenhändige Notiz oder den mündlichen Hinweis Piranesis niederschrieb, könnte die Zeichnung vom Meister selbst stammen. Bis auf die kräftig in schwarzer Kreide überarbeiteten Säulenfundamente liefert die Zeichnung jedoch nur wenig Anhaltspunkte für eine eindeutige Zuschreibung. Die Dokumentation von antiken Bautechniken wie hier dem opus incertum ist für Piranesis archäologisches Interesse bezeichnend, in mehreren seiner eigenhändigen Vorzeichnungen finden sich vergleichbare Details, so etwa in der Zeichnung des antiken Straßenpflasters der Via Appia in der Kunstbibliothek Berlin (Inv. Hdz 134v ). Aufgrund des technisch-konstruierenden Charakters der Karlsruher Zeichnung könnte auch ein Werkstattmitarbeiter involviert gewesen sein. Da mit dieser Zeichnung das Motiv für die Radierung angelegt wurde, kann zweifellos von einer Entstehung im direkten Umfeld Giovanni Battista Piranesis ausgegangen werden.

Nachdem diese Zeichnung ihre Funktion zur Vorbereitung der Druckgraphik verloren hatte, wurde das Papier als Makulatur wiederverwendet und zu einem unbekannten Zeitpunkt beschnitten, ein für die Piranesi-Werkstatt charakteristisches Vorgehen. Auf der heutigen Vorderseite (IX 5159-35-34-1 ) entstanden daraufhin Studien von zwei Kapitellen, die 1773 auf Tafel 88 der Stichserie Vasi, Candelabri

Georg Kabierske

Kommentare

Hier können Sie uns Anmerkungen und Kommentare zu unseren Objekten hinterlassen, die nach Sichtung durch unsere Mitarbeiter*innen allen Leser*innen angezeigt werden.