Das Interesse an diesem spezifischen Schlussstein mag bei den Piranesis wie auch bei vielen anderen Zeitgenossen durch seine Bedeutung als zentrales Element einer in jeder Hinsicht beeindruckenden Triumpharchitekturbegründet gewesen sein, unter dem der Imperator seinen symbolischen Einzug in die Ewige Stadt im Jahre 312 n. Chr. vollzogen hatte. Am Konstantinsbogen, gelegen zwischen dem Colosseum und dem Forum Romanum, sollte den Kaiser eine wehrhafte Personifikation Roms (Schild, Speer, Federhelm und zudem eine Viktoria-Statuette in der rechten Hand) begrüßen, die nicht zuletzt als ein Verweis auf die zeitliche Begrenzung der allumfassenden kaiserlichen politischen Herrschaftsansprüche zu werten war. Denn lediglich die Hauptstadt des Imperiums selbst konnte einen Anspruch auf eine gewisse Ewigkeit erheben, wenngleich zu jener Zeit schon längst ihr unaufhaltsamer Niedergang und Verfall entschieden war. Vor dem Hintergrund der Entwicklung einer neo-klassizistischen, die man in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zunehmend als architecture parlante

Ein intensives antiquarisches Interesse wie auch eine zeichnerische Annäherung an den Konstantinsbogen sind schon seit der Renaissance belegt. Wie es bei einem derart bedeutenden Bauwerk zu erwarten ist, war die Auseinandersetzung mit seiner Architektur und ihrer skulpturalen Programmatik sehr umfassend und fand ihren Niederschlag im (oftmals auch architektonischen) Werk von Künstlern wie Raffael, Baldassare Peruzzi, Giuliano da Sangallo, Sebastiano Serlio, oder auch Maarten van Heemskerck, um nur einige zu nennen.[1]

Parallel dazu finden sich in frühneuzeitlichen Architekturtraktaten zunehmend antiquarische Erörterungen wie auch zeichnerische Aufnahmen des Konstantinsbogens. Diese Entwicklung, auf die schlussendlich die zunehmende Empirisierung oder Objektivierung der Architektur- und Ornamentdarstellung nach antiken Vorbildern zurückzuführen ist, findet ihren nahezu epochalen Niederschlag in jenem umfangreichen, im Folio-Format veröffentlichten und aufwändig illustrierten Traktat Les édifices antiques de Rome, dessinés et mesurés très exactement (Die antiken Gebäude von Rom, gezeichnet und sehr genau vermessen [!]) des französischen Architekturtheoretikers Antoine Babuty Desgodets (auch Desgodetz, 1653–1728), das 1682 mit königlicher Unterstützung bei Coignard in Paris erschien.[2]

Aus der im Institut de France verwahrten, im Verhältnis zum Karlsruher Album nicht maßstabgetreuen Zeichnung derselben Volutenkonsole von Desgodets geht zweierlei hervor:[3]

Desgodets widmet dem Konstantinsbogen in seinen 1682 erstmalig veröffentlichten römischen Aufmaßen und diesbezüglichen Dokumentationen einen längeren Eintrag.[4]

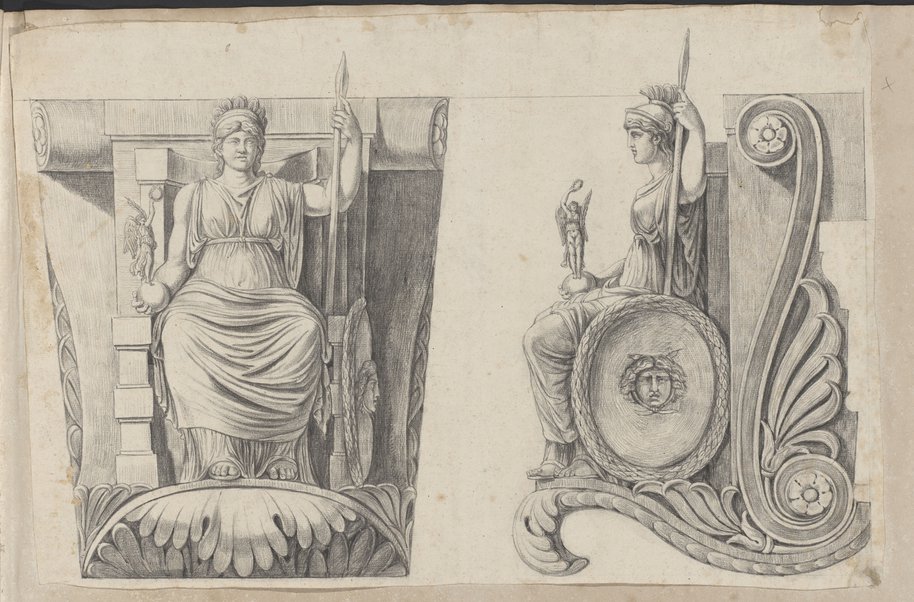

Abb. 4: Antoine Desgodetz, Details vom Konstantinsbogen, in: Les édifices antiques de Rome, Paris 1682, Taf. S. 245, Paris, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, collections Jacques Doucet, NUM FOL RES 633CC0 1.0 Desgodets’ Traktat war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch weiterhin ein erheblicher Erfolg beschieden und blieb zudem ein weitreichender Grundlagentext in der Architektenausbildung. Gegen Mitte des Jahrhunderts war der Foliant daher äußerst begehrt und galt geradezu als „unauffindbar“, wie dem bislang nur in Auszügen veröffentlichten Briefwechsel der aus Schottland stammenden Architekten Robert und James Adam entnommen werden kann.[5] So überrascht es nicht, dass sich diese beiden Architekten, die während ihres Romaufenthaltes (1755–1762) in einer sehr engen Beziehung zu Giovanni Battista Piranesi gestanden hatten, streckenweise um eine überarbeitete Neuauflage von Desgodets’ Traktat bemühten. Von ihr erhofften sie sich sowohl eine Steigerung ihrer Reputation bzw. ihres sozialen Kapitals als auch nicht unerhebliche Gewinne. Damit waren sie nicht die einzigen. 1777 erschien eine weitere französische Neuauflage in Paris und zwischen 1771 und 1795 wurde in London vom Architekten George Marshall eine zweisprachige englisch-französische Ausgabe herausgegeben. Beide belegen das nachhaltige Interesse an diesem Werk.[6]

Auch einer der prominentesten Ornamentzeichner und Zeichenlehrer dieses bauornamentalen Genres in Europa, der aus Paris stammende Charles-Louis Clérisseau (1722–1820), orientierte sich an Desgodets.[7] [8] [9] [10]

Abb. 5: Anonym, Konsole vom Konstantinsbogen in Frontalansicht (Rekonstruktion), Feder, braun laviert, New York, Cooper Hewitt Museum, Museum purchase through gift of various donors and from Eleanor G. Hewitt Fund, Inv. 1938-88-7312 Abb 6: Anonym, Konsole vom Konstantinsbogen in Seitenansicht (Rekonstruktion), 1750er Jahre, New York, Cooper Hewitt Museum, Museum purchase through gift of various donors and from Eleanor G. Hewitt Fund, Inv. 1938-88-7333

Einen engen künstlerischen Austausch zwischen Lhuillier und Clérisseau vorausgesetzt, scheint die Vermutung naheliegend, dass Lhuillier mit dem Karlsruher Blatt die Federzeichnung seines Lehrers in das Medium der schwarzen Kreide übersetzte, was weitere Aufschlüsse über eine mögliche Datierung erlaubt.

Das Interesse Lhuillers an dieser Art von antikem Bauelement ist auch andernorts überliefert. Dies kann durch einen von Christoph Frank in der Zeichnungssammlung des aus Besançon stammenden Architekten Pierre-Adrien Pâris (1745–1819) identifizierten Abklatsch nach einer Rötelzeichnung Lhuilliers belegt werden (Abb. 7). Von diesem hat sich zudem eine seitenidentische Nachzeichnung anderer Hand in Paris erhalten, die mit großer Wahrscheinlichkeit dem Architekten Pierre-Joseph Antoine (1730–1814) zuzuschreiben ist und daher auf die Zeit unmittelbar vor 1763 zu datieren wäre (Abb. 8).[11]

Abb. 7: Nicolas François Daniel Lhuillier oder Kopie nach Lhuillier, Schlussstein der Ostfassade (Vitus) des Titusbogens (Rekonstruktion), frühe 1760er Jahre, Rötelabklatsch (?), 289 x 294 mmAbb. 8: Kopie nach François Daniel Lhuillier, Schlussstein der Ostfassade (Vitus) des Titusbogens (Rekonstruktion), frühe 1760er Jahre, Rötel, Paris, INHA, collection Jacques Doucet, Ms. 307, fol. 22CC0 1.0

Der Abklatsch und dessen Nachzeichnung haben die Volutenkonsole von der Ostseite des Titusbogens zum Gegenstand. Sowohl die Personalkonstellation Lhuillier-Clérisseau-Antoine-Pâris als auch das spezifische Interesse an diesem antiken Bauornament verweisen auf die Zeichnungspraxis an der Académie de France in Rom während der späten 1750er und frühen 1760er Jahre. Piranesis enges Verhältnis zur Académie und einiger ihrer Romstipendiaten, darunter auch Hubert Robert, ist durch Legrands Biografie belegt.[12]

Ein Vergleich zwischen den beiden Blättern in Karlsruhe und Besançon ist zudem in einer weiteren Hinsicht aufschlussreich: Denn die exakte, verzerrungsfreie Frontal- und Seitenansicht der Karlsruher Zeichnung lässt vermuten, dass sie entweder im Rückgriff auf Desgodets, oder unter Umständen sogar unter Einsatz eines der präzisen Aufmessung dienenden Gerüstes zustande gekommen ist. Das Blatt in Besançon legt durch seine deutliche Ansicht von unten rechts (bzw. links, da es sich um einen Abklatsch handelt) dagegen den Rückschluss nahe, dass der Zeichner sie über einige Distanz, vermutlich unterhalb des Schlussteins auf dem Boden stehend, gezeichnet haben könnte. Wie im Fall des Karlsruher Blattes ist die Wiedergabe des Bauelements in manchen Details vom Zeichner vervollständigt bzw. idealisiert worden. Es handelt sich also nur mit Einschränkungen um eine empirisch korrekte Wiedergabe.

Christoph Frank

Kommentare

Hier können Sie uns Anmerkungen und Kommentare zu unseren Objekten hinterlassen, die nach Sichtung durch unsere Mitarbeiter*innen allen Leser*innen angezeigt werden.