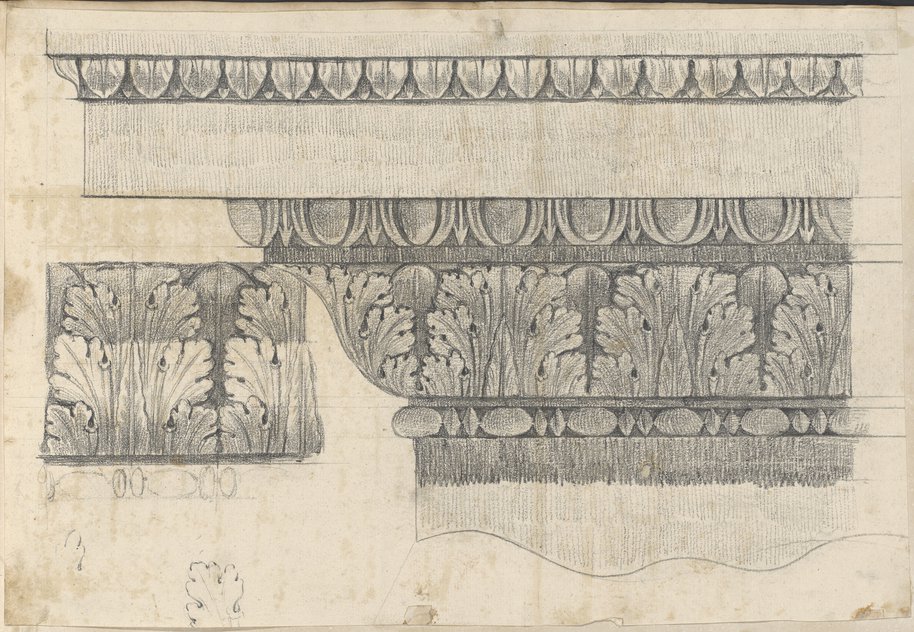

Das Gesims ist in einer Tafel des 1774/75 publizierten Druckwerks Trofeo o sia manifica colonna Coclide abgebildet (Abb. 2).

Abb. 2: Giovanni Battista Piranesi, Gesims vom Sockel der Trajanssäule und weitere Ornamente, in: Trofeo o sia manifica colonna coclide, Rom, 1774–1775, 388 x 528 mm, Tafeln nicht nummeriert, Museumslandschaft Hessen Kassel, SM-GS 6.2.697CC BY-NC-SA 3.0 In dieser Serie sind neben der Trajanssäule auch die Marc-Aurel-Säule und die Antoninus-Pius-Säule illustriert, die aber erst später hinzugefügt wurden und auch separat zum Verkauf standen.[1] [2] [3] Nachschlagewerk von Pietro Sante Bartoli und Giovan Pietro Bellori (1673), das sicher auch von Piranesi konsultiert wurde.[4] Trofeo o sia Manifica colonna Coclide ist repräsentativ für seine verschiedenartige und innovative Gestaltung der Tafelkompositionen im Rahmen archäologischer Illustrationen. Wie schon in den Antichità romane (1756) werden vollständige und präzise Angaben zu römischen Monumenten und Bauwerken gegeben. Die Trajanssäule wird anhand von sechs zusammengehörigen Druckplatten in monumentaler Größe detailreich beschrieben. Zusätzlich werden Ansichten der Monumente in Form von malerischen Veduten, technisch-deskriptive Schnittdarstellungen von Säulenteilen mit Maßangaben, verschiedene Ansichten und ornamentale Details des Säulensockels und schließlich eine Karte mit der Verortung der Säule in der Stadt abgebildet. Legrand lobte besonders die gekonnte Wiedergabe und Vielfalt der dargestellten Rüstungselemente und weiterer Ornamente, die „ein nützliches Repertoire für Maler und Bildhauer“ bilden.[5]

Die Druckserie der Trofeo o sia manifica colonna Coclide ist repräsentativ für die kollektive Werkstattarbeit um die Mitte der 1770er Jahre. Dafür spricht nicht nur die Verwendung von Lhuilliers Zeichnungen. Der Eingriff eines Werkstattmitglieds, namentlich von Francesco, der einige Tafeln signierte, ist zum Beispiel auf Tafel 20 im Hinblick auf den Zeichenstil – man beachte die für Giovanni Battista ungewöhnlich großen Figuren und ihre steife Wiedergabe – erkennbar. Francescos Signatur belegt, dass er in der ersten Hälfte der 1770er Jahre an den Werken seines Vaters bereits sehr aktiv mitarbeitete. Die Behauptung, der Zeichner Vincenzo Dolcibene (um 1746–1820) hätte bei der Herstellung einiger Vorzeichnungen mitgeholfen, ist in der Literatur zwar verbreitet, kann aber bislang nicht belegt werden.[6]

Wenn für das Sockelgesims eine Zeichnung Lhuilliers verwendet wurde, stellt sich ferner die Frage, nach welchem Vorbild die Ornamentdetails des Säulenreliefs gezeichnet wurden. Ein solches Monument zu erklimmen, um die Reliefs aus der Nähe sehen zu können, war nicht einfach und nur mit Erlaubnis möglich (siehe Essay „Rosetten-Zeichnungen" ).[7] [8] Académie de France Charles-Joseph Natoire (1700–1777) hatte 1755 einige dieser Gipse aus der Sammlung der Académie in seinem eigenen Garten in der Nähe des Palatins deponiert, zu denen er den Zeichnern freien Zugang gewährte.[9] [10]

Weitere Zeichnungen in Karlsruhe sind mit der Druckserie Trofeo o sia Manifica colonna Coclide verbunden: Zwei Zeichnungen der bekrönenden Statue des Paulus (IX 5159-36-5-1 , IX 5159-36-11-1 ) sowie ein Teil der Viktorien-Girlanden vom Sockel der Marc-Aurel-Säule (IX 5159-36-30-1v ). Beide weisen auf eine Mitarbeit der Werkstatt hin.

Bénédicte Maronnie

Kommentare

Hier können Sie uns Anmerkungen und Kommentare zu unseren Objekten hinterlassen, die nach Sichtung durch unsere Mitarbeiter*innen allen Leser*innen angezeigt werden.