Für eine Zuschreibung an Giovanni Battista Piranesi spräche die flüchtige Vorzeichnung in schwarzem Stift, der dann eine Ausarbeitung in Tinte folgte, sowie das mehrfache Umreißen der Konturen und die summarisch angedeuteten Details. Der Gesamteindruck ist jedoch sehr trocken und untypisch für seine heute bekannten Zeichnungen. Piranesi neigte dazu, Freiflächen mit kraftvollen Zickzack-Schraffuren zu füllen, wie man sie etwa in der oberen Hälfte des Altarentwurfs (Morgan Library, Inv. 1966.11:51), im schwertförmigen Fassadenornament (Morgan Library, Inv. 1966.11:52) oder im Entwurf für einen Konsoltisch (IX 5159-35-34-4) findet.

In der Karlsruher Zeichnung treten die Zickzack-Schraffuren nur sehr partiell an den Trophäen in hellbrauner Tinte auf, aber keinesfalls in der gewohnten Großflächigkeit. Merkwürdig flach und tendenziell naiv wirkt so manches Detail der dunkelbraunen Federzeichnung, etwa die Schlangenköpfe und Gesichter der Helme. Die Feder folgt nur den bestehenden Umrissen der Vorzeichnung, es fehlt die für Piranesi sonst so charakteristische Betonung der Licht- und Schattenwirkung durch dunkle, fleckenartige Augenhöhlen und expressive Schraffuren. Vergleicht man die Strichführung der beiden Tinten miteinander, entsteht der Eindruck, als sei die hellbraune sicherer und bestimmter gesetzt als die dunkelbraune, was sich insbesondere in der oberen linken Ecke der Trophäenkomposition zeigt (Abb. 5). Die Umrisslinien in hellbrauner Tinte besitzen eine für Piranesi typische Präzision und Fluidität, während die dunkelbraunen Konturen der Schilde deutlich öfter neu angesetzt wurden und in ihrem Verlauf angestrengter wirken. Oder ist dies ein Trugschluss, der eventuell in verschiedenen Zeichenfedern, die eine flüssiger auf dem Papier laufend, die andere mehr darüber kratzend, begründet liegt?

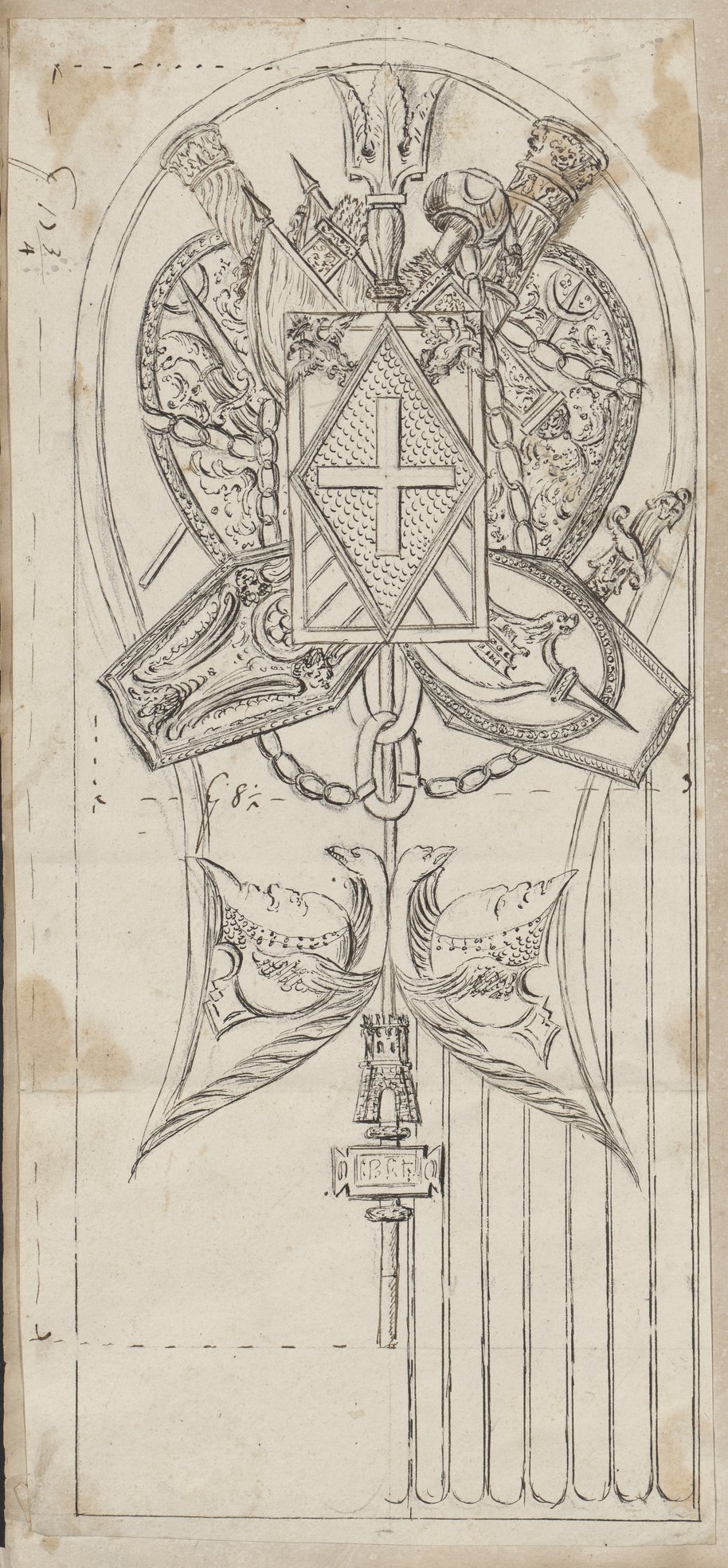

Abb. 5: Entwurf für die zentrale Stele an der Piazza dei Cavalieri di Malta in Rom (Detail), um 1764–1766, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv. IX 5159-35-34-6CC0 1.0 Zweifellos gehört dieses Blatt zu den kompositionell fortgeschrittenen Entwürfen des Baudekors von Santa Maria del Priorato in der Morgan Library, New York, und im British Museum, London. Eine direkte und alleinige Zuschreibung der Zeichnungen an Giovanni Battista Piranesi gestaltet sich bei dieser Gruppe jedoch schwierig und benötigt eine grundlegende Diskussion, denn das Karlsruher Blatt kann nur im Kontext der anderen Zeichnungen bewertet werden.

Traditionell wurde die gesamte Gruppe Piranesi selbst zugeordnet, seit kurzem wird die Autorschaft im Online-Katalog der Morgan Library jedoch differenziert gesehen.[1]

Abb. 6: Giovanni Battista Piranesi und Werkstatt (?), Entwurf für die rechte Stele an der Piazza dei Cavalieri di Malta in Rom, 1764–1766, schwarzer Stift, Feder und braune Tinte, 405 x 267 mmDas in einer weiteren Zeichnung wiedergegebene, unterhalb der zentralen Stele eingelassene Relief (Abb. 7), bislang Piranesi zugeschrieben, wurde hingegen vollständig mit der hellbraunen Tinte in der Art des Karlsruher Blattes überarbeitet, wobei es insgesamt von einer flüssigen Zeichenart und tendenziell an Piranesi erinnernden Schraffuren bestimmt ist.

Abb. 7: Giovanni Battista Piranesi (?), Entwurf für das Relief unterhalb der zentralen Stele an der Piazza dei Cavalieri di Malta in Rom, 1764–1766, schwarzer Stift, Feder und braune Tinte, 216 x 379 mmDer mit dem Lineal ausgefüllte Reliefgrund ähnelt den mit schwarzer Kreide gezogenen Strichen der vorangegangenen Zeichnung. Ebenfalls Piranesi zugeordnet, in hellbrauner Tinte und mit schräg verlaufenden Schraffuren überarbeitet, ist das schwertförmige Fassadenornament der Kirchenfassade (Abb. 8); der im British Museum in London aufbewahrte Alternativentwurf wirkt durch die deutlicher sichtbare Vorzeichnung jedoch lebendiger (Abb. 9). Die in den herabhängenden Siegeln angedeutete Schrift findet ihr Äquivalent in der Tabula ansata der Karlsruher Zeichnung (Abb. 10).

Abb. 8: Giovanni Battista Piranesi, Entwurf für ein schwertförmiges Relief an der Fassade von Santa Maria del Priorato in Rom, 1764–1766, schwarzer Stift, Feder und braune Tinte, 159 x 72 mmAbb. 9: Giovanni Battista Piranesi, Entwurf für ein schwertförmiges Relief an der Fassade von Santa Maria del Priorato in Rom, 1764–1766, 1764–1765, schwarze Kreide, Feder und braune Tinte, 147 x 55 mm, London, The Trustees of the British Museum, 1908,0616.34, CC BY-NC-SA 4.0

Abb. 10: Detailvergleich: Entwurf für die zentrale Stele an der Piazza dei Cavalieri di Malta in Rom und Giovanni Battista Piranesi, Reliefentwurf für die Fassade von Santa Maria del Priorato in Rom, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv. IX 5159-35-34-6 und Abb. 9CC0 1.0 Auch die Darstellung des großen Stuckreliefs für die Decke des Kirchenschiffs (Abb. 11) ist überwiegend in brauner Feder ausgeführt, und die ornamentale Zier der Schilde entspricht in der Ausführung stilistisch der Karlsruher Stele sowie der Zeichnung des darunter liegenden Reliefs in der Morgan Library. Die Ausführung der Figuren in diesem Deckenentwurf, aber auch die für die gesamte Gruppe singuläre Lavierung begründete wohl die kürzlich im Onlinekatalog erfolgte Zuschreibung an einen Werkstattmitarbeiter Piranesis.[2]

Abb. 11: Piranesi-Werkstatt, Entwurf für den Deckenstuck in Santa Maria del Priorato in Rom, 1764–1766, schwarzer Stift, Feder und braune Tinte, 534 x 318 mmIn der ausgearbeiteten Entwurfszeichnung des Hochaltars, ebenfalls in der Morgan Library, sind vielleicht zwei Zeichenhände erkennbar (Abb. 12). Der Unterbau mit Antependium und Predellazone, möglicherweise eine saubere Kopie einer vorausgegangenen Entwurfszeichnung, könnte von dem Werkstattmitarbeiter stammen, der auch den Deckenstuck mit Lavierung gezeichnet hat. Der flüchtig ausgeführte Altaraufbau dürfte aufgrund des fließenden Duktus, dem lebendigen Hell-Dunkel-Kontrast und den expressiven Schraffuren von Piranesi selbst skizziert worden sein. Allerdings besitzen die summarischen Ornamente des oberen Teils auch eine gewisse Nähe zu dem lavierten Deckenstuck (Abb. 13), was die ganze Problematik der Händescheidung innerhalb der Zeichnungsgruppe noch einmal verdeutlicht.

Abb. 12: Giovanni Battista Piranesi, Entwurf für den Hochaltar in Santa Maria del Priorato in Rom, 1764–1766, schwarzer Stift, Feder und braune Tinte, 470 x 365 mm

Abb. 13: Detailvergleich: Piranesi-Werkstatt, Entwurf für den Deckenstuck in Santa Maria del Priorato, und Giovanni Battista Piranesi, Entwurf für den Hochaltar in Santa Maria del Priorato, Abb. 11 und 12Erschwerend kommt hinzu, dass sich diese „architekturgebundenen“ Zeichnungen für Santa Maria del Priorato kaum in das heute bekannte zeichnerische Œuvre Piranesis einordnen lassen, fehlt doch eine geeignete Vergleichsbasis. Denn bei seinen übrigen Zeichnungen handelt es sich um Figurenstudien, Architekturphantasien, ideale Bauprojekte, Kopien nach der Antike oder Veduten, nicht um konkrete Entwürfe für auszuführende Baudekorationen. Selbst die künstlerisch ansprechenden Kaminentwürfe erscheinen für die Ausführung weitgehend ungeeignet. Beim Umbauprojekt für die Lateransbasilika hingegen fällt es leichter, zwischen den eigenhändigen Entwürfen Piranesis und Partien professioneller Planzeichner der Werkstatt zu unterscheiden.[3]

Daher stellt sich die Frage, wie stark die Funktion der Zeichnung ihre Ausführung bestimmt. Gerade bei den Einzelentwürfen für die dekorative Ausstattung von Santa Maria del Priorato handelte es sich ihrer Funktion nach nicht um eigenständige Kunstwerke wie etwa einer singulären Architekturphantasie, sondern um Kompositionen, die dem ausführenden Bildhauer wohl als Anweisung und Vorlage gegeben werden sollten. Auch wenn unklar ist, wie viele Zeichnungen es pro Relief ursprünglich gegeben hat, erscheint die alleinige Zuschreibung der skizzenhaften Vorzeichnungen an Piranesi als zu einfach, um seiner federführenden Rolle im Entwurfsprozess gerecht zu werden.

Der erneute Blick auf das Karlsruher Blatt der Stele zeigt, dass die angedeuteten Schuppenornamente in der zentralen Raute und an den Schildrändern durchaus eine Nähe zu vergleichbar gezeichneter Ornamentik in einem Kaminentwurf aus der Feder von Giovanni Battista Piranesi aufweisen (Abb. 14). Die hier kurz vorgestellten Überlegungen und Abwägungen machen die Komplexität der Problematik deutlich. Ob es sich bei der Karlsruher Zeichnung und auch bei den übrigen Blättern dieser Gruppe trotz des meist trockenen Zeichenstils nicht doch um überwiegend eigenhändige Entwürfe des Künstlers handeln könnte, bedarf daher weiterer Diskussion.

Abb. 14 : Detailvergleich: Giovanni Battista Piranesi, Entwurf für einen Kamin mit Rytha, und Entwurfszeichnung für die zentrale Stele an der Piazza dei Cavalieri di Malta in Rom, Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Inv. Hdz 6312r (Fotonachweis: Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek, Fotograf: Dietmar Katz) und Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv. IX 5159-35-34-6CC BY-NC-SA 4.0 Als Zuschreibungsalternative brachte Christoph Frank drei anonyme Federzeichnungen von Santa Maria del Priorato im Sir John Soane’s Museum in London ein, die das Eingangstor, die Kirchenfassade und den Hochaltar wiedergeben.[4] [5]

Dass die drei Zeichnungen (IX 5159-35-34-6, Abb. 6, 7) für den Vorplatz der Kirche Santa Maria del Priorate in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bauprojekt stehen, belegen die in der römischen Maßeinheit palmo romano (ca. 0,22 m)[6] Libro dei conti [7] des leitenden Maurermeister Giuseppe Pelosini in der Avery Architectural Library in New York (Abb. 15), das nach Abschluss der Bauarbeiten, vermutlich auf Grundlage von Notizen, einheitlich neu verfasst wurde. Es handelt sich dabei aber nicht um Pelosini selbst, dessen eigene Handschrift auf der letzten Seite des Rechnungsbuches deutliche Schreibschwierigkeiten zeigt. Inwiefern dieser anonyme Schreiber als Zeichner an den Blättern beteiligt war und sich dadurch der eigenwillige Stil erklären könnte, ist ungewiss. Der handschriftliche Bezug zum Libro dei conti könnte laut Christoph Frank darauf hindeuten, dass es sich bei den Zeichnungen um jene Entwürfe handelt, die in Zusammenhang mit dem zwischen Auftraggeber, Architekt und ausführendem Maurermeister geschlossenen initialen Bauvertrag die auszuführenden Arbeiten noch vor Baubeginn dokumentieren sollten. Dies würde auch die partiellen Abweichungen zwischen Zeichnung und Stuckrelief erklären, die bei Kopien nach den vollendeten Reliefs nicht auftreten würden.

Abb. 15: Rechnungsbuch für Santa Maria del Priorato, sog. Libro dei conti (Notes pertaining to the reconstruction of the Church of Santa Maria Aventino [Priorato]), Schriftbeispiel mit Maßangaben, 1766–1767, New York, Avery Architectural & Fine Arts Library, Inv. AE659 P6693Georg Kabierske

Kommentare

Hier können Sie uns Anmerkungen und Kommentare zu unseren Objekten hinterlassen, die nach Sichtung durch unsere Mitarbeiter*innen allen Leser*innen angezeigt werden.