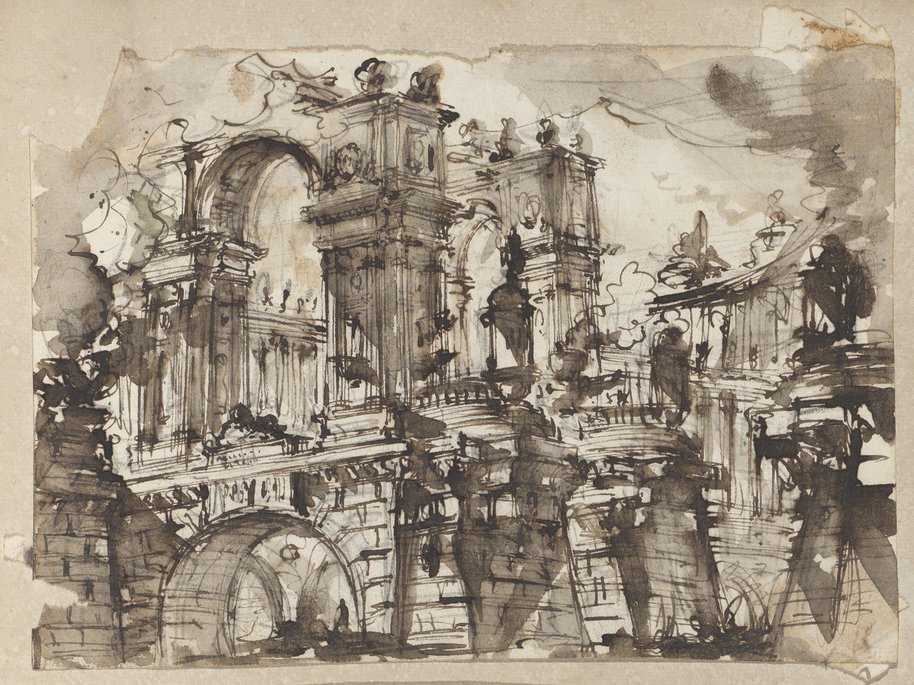

Die komplexe Architektur wurde zuerst in schwarzer Kreide frei skizziert. Gut nachvollziehen kann man die Kreidezeichnung anhand ihrer im IR-Falschfarbenbild (IRFC, Abb., zoomen Sie hier in das Blatt) farblich hervorgehobenen Erscheinung. Die perspektivische Konstruktion der Bauteile ist nur stellenweise durch parallel verlaufende, diagonale Hilfslinien unterstützt, gut erkennbar im oberen vorderen Triumphbogen.

In dieser ersten Skizze hat Piranesi den perspektivisch anspruchsvollen Raum schon vollständig planend erfasst, indem er alle Formen aus seiner Imagination zu Papier brachte. An einigen Stellen wurden die Striche verdichtet oder für die Gebäudedurchblicke unterbrochen. Die in Kreide gezeichnete Darstellung gewinnt dadurch eine gewisse Eigenständigkeit, die bei vergleichbaren in Kreide und Tinte gearbeiteten Architekturphantasien Piranesis anders ist. Zum Beispiel zeigt die Vorzeichnung in Rötel auf einer Architekturphantasie des British Museums (Preliminary idea for the „View of a Magnificent Harbour“, Inv. 1908,0616.11) die Komposition summarischer, in einer Architekturphantasie (Inv. 1915-648) in der Sammlung der Hamburger Kunsthalle sind zusätzlich Hilfslinien stärker hervorgehoben. Eine vorrangige Rolle nimmt die Vorzeichnung in schwarzer Kreide in einem Blatt des British Museums (Inv. 1908,0616.15) ein, bei der eine Überarbeitung mit Feder und Pinsel nur zurückhaltend stattfand.

Die recht bestimmt geführte Kreide wirkt auch bei kräftigem Auftrag wenig deckend und auch das stellenweise streifige Strichbild weist auf eine gering färbende Stiftqualität hin. Vielleicht war dieser Effekt beabsichtigt, denn bei technisch vergleichbaren Zeichnungen sind vorbereitenden Skizzen der nachfolgenden braunfarbigen Tintenzeichnung ähnlich untergeordnet; andere Zeichnungen kommen gar ganz ohne Kreidevorzeichnung aus. Beim nachfolgenden Auftragen der Tinte wurde die Kreide stellenweise überdeckt oder auch sichtbar in die lavierten Bereiche verschleppt (Detail 5). Möglicherweise hat Piranesi an einigen Stellen die eigentlich gut auf Papier anhaftende Kreide auch etwas reduziert (Detail 5, Kreidestriche auf blankem Papier links von dem lavierten Bereich).

Über dieser Vorzeichnung wurde mit einer braunen Tinte gearbeitet, die beim Überstreichen der Vorzeichnung gelegentlich schwarze Kreidepartikel mitschwemmte und dadurch stellenweise eine grautonige Wirkung erzeugte, etwa in den Rauchschwaden oben rechts. Aufgrund des Reflexionsverhaltens in den unterschiedlichen MSI-Modi handelt es sich um eine metallhaltige Tinte auf der Basis von Eisengallustinte. Von der Tinte wird auch in dünn lavierten Bereichen UV-Strahlung ausgelöscht – ein deutlicher Hinweis auf Metallgehalt – und auch das rote Erscheinungsbild der Feder- und Pinselstriche im IR-Falschfarbenbild (IRFC, Abb.) deutet auf diese Zeichenflüssigkeit hin (zu deren weiteren typischen Merkmalen siehe Merkmale der Zeichenmedien).[1] Auffallend sind im Erscheinungsbild der Tinte ausgeprägte Trocknungsränder in lavierten Bereichen (Detail 1, Detail 3, Detail 7), sodass Zusätze von schwarz- oder braunfarbigen, randbildenden Tuschen, etwa Bister oder Rußtusche, nicht auszuschließen sind. Teilweise könnte auch eine im Tintenfass vorgealterte Eisengallustinte verwendet worden sein, deren bereits ausgefallene Farbkomplexe als Partikel in der Zeichenflüssigkeit mitgeführt wurden.

Bei der Feder- und der Pinselzeichnung wurde mit unterschiedlich verdünnten Tinten gearbeitet. Die Federzeichnung konkretisiert die in Kreide angelegte Komposition, ohne deren Form grundlegend zu verändern. Schmale, mehrfach parallele Federstriche umreißen vor allem im Vordergrund die Formen, und weitere Federstriche verstärken Bögen und längere gerade Linien zusätzlich. Im rechten Hintergrund deutet die Feder nur vage die Architekturen an. Details wie Gebäudeschmuck, Balustraden, Geländer und Vorsprünge werden durch Kringel, kurze Striche und Schwünge gesetzt, hierin vergleichbar der Vorzeichnung. Eine Ausnahme bildet der rechte Pfeiler des vorderen Triumphbogens, auf dem über dem Architrav zuerst in Kreide zwei einzelne figürliche Gestalten angedeutet waren, die in Tinte durch ein mittig platziertes Medaillon ersetzt wurden.

Stellenweise lassen sich mehrere Stadien des Zeichnens mit Feder erkennen. Indizien bilden dabei übereinanderliegende Linien von unterschiedlicher Deckkraft, deren Tinte nicht ineinandergelaufen ist, wie etwa am unteren Gewölbebogen des hinteren Triumphbogens: Dort zeigt die braune Tinte ein etwas helleres Erscheinungsbild, von dem sich darüber liegende Federstriche dunkel absetzen. Gut erkennbar ist hier auch das Zusammenwirken der Federstriche mit dem lavierenden Pinsel, vielleicht ist wurde auch mit dem Finger seitlich verwischt. Häufig fließen die Federstriche zu Flächen zusammen, und aus diesen Tintenpfützen zog Piranesi weitere Linien (Detail 7).

Allgemein folgte die Pinsellavierung der Federzeichnung, wenn auch vereinzelt beides im Wechsel geschehen sein mag und heute in das gealterte Erscheinungsbild eingebettet ist. Die Lavierung diente vorrangig der Lichtführung, die wohl einen frühen oder späten Tag anzeigt. Sie wurde mehrstufig angelegt, wobei hell bis dunkel getönte Flächen nass gearbeitet ineinander verlaufen oder aber nach einer Zwischentrocknung deutlich voneinander abgesetzt liegen. Breite, einzelne Pinselzüge setzen Schlagschatten im Vordergrund; fließend verlaufende Linien zeigen die verschiedentlich aufsteigenden Rauchsäulen.

Die Linien in Feder weisen unter den lavierten Bereichen einen etwas kühleren (geringer gelbwertigen) Farbton auf, was wohl auf ein anteiliges Mitschwemmen und Abtragen der zuvor frisch aufgetragenen Tinte zurückzuführen ist sowie auf die Überlagerung der Lavierung. Geschah dies bei stark aufgetragenen Federstrichen, führte dies zu einem sichtbaren Ausschwemmen dieser Bereiche, die dort heute gelegentlich akzentuiert braune Höfe zeigen (Detail 5).

Auffällig ist ein Strich in grauem Stift, der besonders breit ausfällt und unter Vergrößerung stark glitzert. Sein Abriebbild lässt ein Bindemittel vermuten (Detail 6). Es ist nicht eindeutig erkennbar, ob er über oder unter der Lavierung liegt. In seinem Erscheinungsbild ähnelt er sehr stark einer Überarbeitung auf der Zeichnung IX 5159-36-28-2.

Weitere Informationen zu den Fachbegriffen finden Sie im Glossar.

Maria Krämer und Irene Brückle

Kommentare

Hier können Sie uns Anmerkungen und Kommentare zu unseren Objekten hinterlassen, die nach Sichtung durch unsere Mitarbeiter*innen allen Leser*innen angezeigt werden.