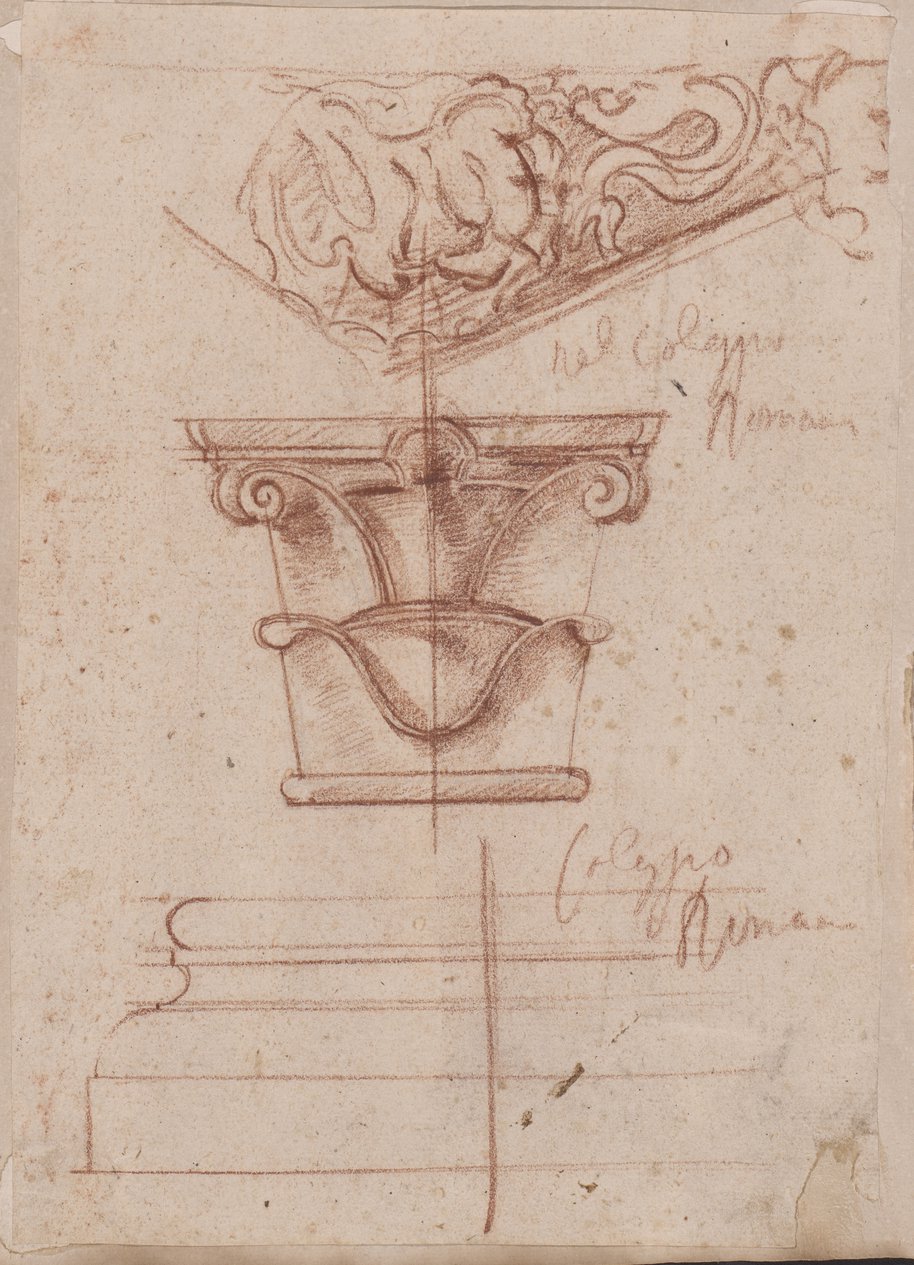

Auf diesem Blatt sind drei Bauornamente dargestellt. Oben ist das Giebelrelief eines antiken Grabaltars schnell skizziert. Da das Blatt beim Zeichnen gedreht wurde, ist es hier auf dem Kopf stehend zu sehen. Im Zentrum des Giebels befinden sich zwei Tauben in einer Muschel, links davon ein Delphin und ein Akroter in Form einer Maske. Die rechte Hälfte wurde nur zum Teil angedeutet und nicht vervollständigt.

Im Zentrum des Blattes ist ein Kapitell gezeichnet, dessen horizontale Konstruktionslinien und Mittelachse mit dem Lineal angelegt wurden – im oberen Bereich wurde die Mittelachse freihändig fortgeführt. Das Kapitell ist von den dargestellten Elementen zeichnerisch am genauesten ausgeführt. Es handelt sich um die Variante eines korinthischen Kapitells mit glatten Blättern, von dem zahlreiche Exemplare bekannt sind.[1]

Unter dem Kapitell sind die Umrisse einer Säulenbasis dargestellt, deren Mittelachse diesmal komplett freihändig gezeichnet wurde. Die horizontalen Konstruktionslinien wurden in der linken Hälfte der Zeichnung mit Lineal gezeichnet und nach rechts freihändig erweitert. Nur der linke Teil des Profils der Basis ist vollendet worden.

Zur Verortung der zwei zuletzt genannten Bauornamente hat Giovanni Battista Piranesi rechts über das Kapitell und den Säulensockel die Angaben „nel Coleggio Romano“ beziehungsweise „Coleggio Romano“ geschrieben. Die Authentizität der Handschrift lässt sich durch mehrere Vergleiche mit eigenhändigen Quellen belegen (Abb. 1).

Abb. 1: Detailvergleich der Handschriften von Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv. IX 5159-35-30-5 (links) und Giovanni Battista Piranesis Skizzenbuch A, fol. 48v, Modena, Biblioteca estense, Raccolta Campori, Camp.523=Gamma.Y.06.33 (Taccuino A); (Proprietà Comune di Modena, in deposito permanente presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena)Gallerie Estensi, Biblioteca Estense Universitaria Zu Piranesis Zeit war das Collegio romano – bis zur Aufhebung des Ordens durch Papst Clemens XIV. im Jahr 1773 – der Sitz der Jesuiten in Rom. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts bewahrte das Collegio die berühmte archäologische Sammlung und Raritätenkammer des deutschen Gelehrten und Abts Athanasius Kircher (1601–1680), das sogenannte Musaeum Kircherianum.[2] [3]

Säulenbasen und Kapitelle dieser Art sind Teile einer seriellen Antikenproduktion. Insofern sind die Vorbilder nicht eindeutig zu identifizieren. Vergleichsbeispiele sind jedoch in römischen Sammlungen zu sehen: mehrere Exemplare einer solchen Basis befinden sich noch heute in der Sammlung des Collegio Romano,[4] [5] [6]

Die drei Bauornamente scheinen wegen ihrer homogenen Ausführung zeitnah auf dem Blatt gezeichnet worden zu sein. Das Giebelrelief ähnelt sehr dem Giebelrelief mit Vögeln unbekannter Provenienz, das heute im Kreuzgang der Kirche San Paolo fuori le Mura eingemauert ist (Abb. 2).[7]

Abb. 2: Giebelrelief eines antiken Grabaltars, Datierung unbekannt, Marmor, Rom, Kreuzgang der Kirche San Paolo fuori le mura, Rom, DAIBénédicte Maronnie

Kommentare

Hier können Sie uns Anmerkungen und Kommentare zu unseren Objekten hinterlassen, die nach Sichtung durch unsere Mitarbeiter*innen allen Leser*innen angezeigt werden.